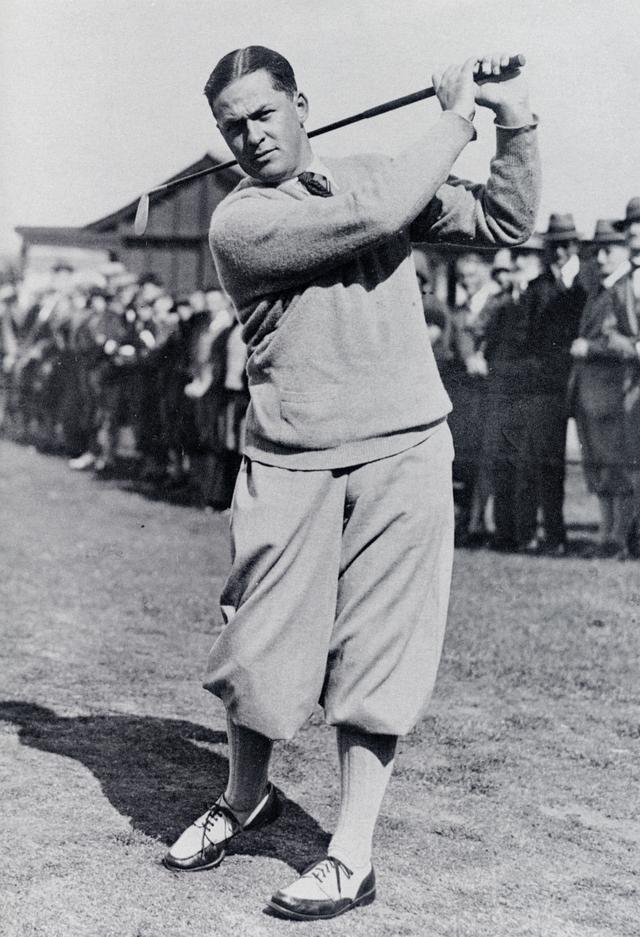

スイングのテークバックを間違えると、、距離が伸びない!?part4

この、「フェースのディレクションチェンジ」がないとスイングに遠心力が発生しないので、飛距離がでないのです。軽く振っていても飛距離が出る上級者やプロゴルファーは、正しいテークバックからダウンスイングで上手に遠心力を感じてスイングできているのです。

そして、フェースの向きがひっくり返るポイントを鏡で見ながら、自分で作ることができなくては、どれだけ練習しても、すぐにスランプになってしまうことになります。特に、ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティなどの長いクラブは、このフェースのディレクションチェンジが間違えてしまうと、苦手になってしまいます。逆に、正しくテークバックからダウンスイングを覚えことができたなら、あまり練習しなくてもある程度は安定してしまうというのが現実なのです。私のブログのバックナンバーで「フェースのディレクションチェンジ」のテーマを見ていただくと、難解な言葉の羅列になっています。本気で説明すると、誰も読みたくないような難しいお話になってしまうわけです。本当のスイングのテークバックがほとんどの人が分からない理由が、いくつもの複雑な要素が、実際にあるからなのです。

ドライバーが苦手な人は、どれだけ練習しても苦手で、ドライバーが好きな人はあまりドライバーを練習しないということが起こってしまうのです。

どれだけ練習をしても、間違えて覚えてしまうとスイングが成就ことはありません。なので、よく頑張って上級者になると、最初にレッスンを受けておけばよかった、、と思ってしまうのです。自己流で上級者になるためには、信じられないほどのドライアンドエラーを繰り返し、打てなくなっても諦めずに練習しなくてはいけません。そこで、いいコーチについて最初に習っておけば、何分の1、何十分の1の練習量で済んだのにと、途方もない努力をしてきたことに後悔してしまうのです。

ーーつづくーー

2019年05月05日 23:26